Кустов, В.Н.

Кустов, В.Н. Провинциалы: Книга 1: Одиночное плавание. Книга 2: Уроки истории.- М.: Книга по Требованию, 2014.-620 с.

Кустов, В.Н. Провинциалы: Книга 3: Гамлетовский вопрос. Книга 4: Неестественный отбор.- М.: Книга по Требованию, 2014.-644 с.

Кустов, В.Н. Провинциалы: Книга 5: Время понимать: Александр Жовнер. Неизданное в СССР.. — М.: Нобель Пресс, 2014.-518 с.

ПО ПРОМЫСЛУ ТВОРЦА

Давно вспыхивают дискуссии о судьбе романа как литературного жанра. Мол, он как вид творческого отражения реальности исчерпал свой ресурс и ему место в музее рядом с Диккенсом и Толстым. Дескать, роман в наше постмодернистское время заменяет просто Текст. Труд Виктора Кустова опровергает приписываемую роману нежизнеспособность. «Провинциалы» написаны в классическом стиле. И это не скучно и держит в напряжении.

Роман жив, здравствует, востребован и, более того, делает то, что ничто, кроме него сделать не может. Упрощённо говоря, роман можно назвать хорошо отредактированным и смонтированным сном, который из нашего бессознательного выносит на поверхность сознания, обозначает и упорядочивает обрывки архетипов, образов, предчувствий. В этом смысле автором романа движет промысел Творца.

Роман жив, здравствует, востребован и, более того, делает то, что ничто, кроме него сделать не может. Упрощённо говоря, роман можно назвать хорошо отредактированным и смонтированным сном, который из нашего бессознательного выносит на поверхность сознания, обозначает и упорядочивает обрывки архетипов, образов, предчувствий. В этом смысле автором романа движет промысел Творца.

Автор «Провинциалов» излагает на бумаге не то, что он хочет, а то, что может. Что явилось ему в бессознательном и что он отловил в своих сновидениях. Из этих обрывков, обломков, он и складывает в панно добытые пазлы. В подлинном романе мало авторского произвола. Тьма примеров, как из-под руки писателя выходило совсем не то, чего он задумывал, а его кровное дитя выкидывало фортели. Как, например, случилось с Татьяной Лариной, которая вопреки воле Пушкина выскочила замуж за отставного генерала.

На что я хотел бы обратить внимания, пытаясь понять логику именно этого самого Промысла? Главные герои романа — журналисты Борис Черников и Александр Жовнер. Они приняли демократические перемены в стране. Когда-то они были в духовной оппозиции к советской власти и диссидентствовали. А Черников даже отсидел семь лет в лагере по политической статье. Центральная точка напряжения романа, его психо-идеологическая интрига, на мой взгляд, состоит в том, что в финале эти герои переживают крушение своих идеалов. Они отказываются от ценностей, которые, можно сказать, выстрадали в предыдущей жизни. Оба отвергают враждебный Запад и приходят к выводу о неизбежности особого русского, неевропейского пути. Метрики этого пути известны: великорусская, самодержавная, православная доминанта.

Контрапункт, необходимый для динамичного развития романа, представляет третий основной герой, тоже журналист, политик, хлебнувший власти Виктор Красавин. Поражение демократических реформ, крушение собственной политической карьеры, невзгоды в обустройстве материальных сторон личной жизни не поколебали его взглядов: он — демократ, реформатор, сторонник европейского выбора.

Контрапункт, необходимый для динамичного развития романа, представляет третий основной герой, тоже журналист, политик, хлебнувший власти Виктор Красавин. Поражение демократических реформ, крушение собственной политической карьеры, невзгоды в обустройстве материальных сторон личной жизни не поколебали его взглядов: он — демократ, реформатор, сторонник европейского выбора.

Авторское Я, как мне представляется, больше всего обнаруживается в Александре Жовнере. И вот Жовнер мучительно разрывается между условно западником Красавиным и условно славянофилом Черниковым, склоняясь к Черникову.

Я много размышлял о скрытых пружинах романа, которые подводят к вопросу: почему так случилось? Предложу свою версию.

Мне долго не давал покоя противоречивый образ любимого автором героя Бориса Черникова, незаурядной, сильной личности. Внимательное исследование его характера открыло мне, что этот уже не молодой и многое испытавший человек, в сущности, большой ребёнок. В психо-эмоциональном развитии он задержался на инфантильной фазе. Кстати, это достаточно распространённое явление в среде русской интеллигенции, зафиксированное отечественной литературой. Читатель, следящий за действиями этого самобытного человека, с некоторым недоумением сталкивается с проявлениями его грандиозного Я, не изжитого с младенческих лет. Да, он талантлив, умён, интеллектуален, эрудирован, но ко всему этому он чрезвычайно капризен, упрям, мелочен, а иногда даже вздорен, нелогичен, непоследователен. Он ведёт себя не как взрослый человек, а как подросток.

Я думаю автор, с любовью выписывая портрет Бориса Ивановича, и в мыслях не имел ничего подобного. Но такова природа правды жизни, которую настоящий писатель вкладывает в свои творенья. В каком-то смысле Черников является репрезентативной частью народа, а может быть даже его большинства, которое исторически застряло на подростковом уровне развития. Мы не пережили Реформацию, которую пережили европейские народы, и не преодолели свой, коллективный Эдипов комплекс…

Какую философию можно извлечь из жизнеописания героев повестования? Думаю, каждый, прочитавший «Провинциалов», увидит

Василий Красуля,

член Союза российских писателей.

г. Ставрополь

Кустов, В.Н.

Кустов, В.Н. Восхождение по спирали: 18+ / В. Н. Кустов.– Кемерово: Технопринт, 2017.– 461 с.: ил., карты

И О СОВРЕМЕННОСТИ ТОЖЕ…

Книга В. Н. Кустова «Восхождение по спирали» представляет собой художественно-публицис¬тические размышления об исторических закономерностях в государственном становлении, формировании и существовании России на протяжении более чем десяти веков и об её современном состоянии. Перед нами труд, над созданием которого автор работал несколько лет (о чём свидетельствуют, например, разделы «Диалог с читателем»). Вопросы, стоящие перед ним, столь актуальны, столь животрепещущи, что писательский и гражданский темперамент заставляет В.Н. Кустова напрямую обратиться к читателю.

Книга «Восхождение по спирали» состоит из девяти разделов, наиболее объёмный — первый раздел «Скрепляющее православие. Своевременный конспект». Этот раздел представляет собой своеобразное описание-напоминание об истории государства Российского — только не от Рюрика, а от Владимира до 1917 года. В этом разделе приводятся многочисленные имена, даты, важные события. Читателя затягивает в этот водоворот исторических подробностей. Иногда кажется, что эти подробности избыточны. Однако в разделе «История и циклы» всё становится на свои места, и читатель понимает, что предыдущий «своевременный конспект» сделан в помощь ему, чтобы разобраться с перипетиями русской истории, чтобы понять её логику и перспективы в будущем.

Здесь автор не только опирается на известные авторитетные источники, такие, как: русские летописи, труды Н.М. Карамзина, С.В. Соловьёва, Л.Н. Гумилёва, — но и, актуализируя то или иное событие в истории средневековой Руси и России 18 или 19 веков, интерпретирует их сообразно своей историософской концепции: «История человечества — это поиски гармоничного сосуществования личности и общества. Личности с её индивидуальной космической независимостью, бессмертной душой, и общества, представляющего собой сложение усилий свободолюбивых личностей для исполнения неких ведомых одному лишь Господу функций. Вполне вероятно, что именно в достижении этой гармонии взаимодействия одного и всех и заключается смысл существования человечества».

В.Н. Кустов размышляет: «На мой взгляд, история — это самое необъективное, что есть в обществе. Я бы не называл её наукой. Но с удовольствием занялся бы её изучением, если бы был уверен, что успею в ней разобраться. И обязательно изменил бы подход к ней, методологию отбора фактов, достойных исторического хранения. Сегодня все учебники (во всяком случае, в России) скроены по одному образу и подобию. Они отражают хронологию правлений и войн. Спокойные, счастливые периоды удостоены умолчания. Таким образом, получается некая бессмысленность в существовании человечества, ибо по учебникам верхом устремлений человека с давних времён является всего лишь обладание большим количеством материальных богатств, которые, как мы прекрасно знаем, тленны».

Опираясь на теорию циклов Ю.Н. Соколова (академик, доктор философских наук, кандидат химических наук), автор книги «Восхождение по спирали» вносит свой вклад в эту теорию. «Сегодня я разделяю веру в циклическую теорию устройства мироздания, хотя более попыток осмыслить мир именно с этой стороны не пытался делать. Но так как попытка всё же была, изложу её, ибо есть некая логика в переходе от проблем общества, попытки постижения законов, движимых людьми, к желанию понять в целом мироздание».

Вторую часть книги В. Н. Кустов посвятил злободневным проблемам современности: в очерках «Как слово наше отзовётся», «Реалии среды. Комплекс недоучки», «За стеклом. Чувствами и глазами», «Троянский конь рекламы» автор называет болевые точки нашего времени, делая подробный психолого-социологический анализ их причин и указывая на возможные последствия. Вот, например, его размышления о современном состоянии электронных средств массовой информации и о пагубном их воздействии на национальную аудиторию: «Заказные или малобюджетные передачи: далёкие от искусства сериалы или откровенно примитивные, пошлые реалити-шоу стали основой вещания практически всех российских телекомпаний. Качество да и собственно действительная важность предлагаемой информации становятся для большинства производителей этой продукции даже не второстепенным, а просто необязательным, несущественным фактором. Всё едино — уставившийся в телеэкран прирученный обыватель, как принято сегодня выражаться, «схавает» всё, что ему предложат. Даже если при этом будет морщиться и давиться».

Книга «Восхождение по спирали» — это не только размышления её автора о прошлом и настоящем России, но и попытка прогноза будущности нашего государства: здесь и предостережение ( «Право собственности на будущее или по направлению к Новому Вавилону»), и надежда на благополучный исход ( «Геометрия гармонии»).

Думаю, что книга предназначена не только для «взрослого» читателя, но и для читателя, входящего в пору юности и пытающегося понять мир вокруг себя и себя в окружающем мире.

Л.И. Бронская,

доктор филологических наук,

профессор кафедры отечественной

и мировой литературы Северо-Кавказского

федерального университета

Игорь Касько

Сорок четыре одиночества. Стихи. — Ставрополь: Ставролит, 2016. — 76 с.

В наше непоэтичное время, когда рыночные отношения диктуют свой «устав» и в сфере духовности, стихотворцев, одержимых страстью самовыражаться, не счесть, а истинных поэтов, особенно среди молодого поколения, ещё надо поискать. Оно и понятно: литература стала делом не престижным, финансово невыгодным, более того — затратным. А слава: Если классик в позапрошлом веке справедливо заметил: «Не всякого полюбит счастье, Не все родились для венцов», то сегодня слава, эта безответственная особа, ставшая похожей на продажную женщину, любит совсем не тех, кого следовало бы любить по меркам тех же классиков. Тем отраднее встретить в литературе одарённого человека, любящего её и преданного ей бескорыстно, по одному только душевному расположению и по той Божьей искре, которую он ощутил в себе.

Игорь Касько позиционирует себя так: «Литературный редактор, переводчик, публицист. Один из основателей литературной группы „Кавказская ссылка“. Сегодня к этому перечню творчески деятельностного характера можно прибавить: поэт. Если первая книга Игоря Касько (Многоточия надежды. — Ставролит, 2014)) воспринималась по обыкновению, принятому по отношению к дебютантам вообще, как хорошая заявка на своё место в литературе, то второй сборник стихотворений — «Сорок четыре одиночества» — убеждает нас в том, что в литературу пришёл уже вполне сложившийся поэт, сумевший воспитать свой дар до той степени, когда стремление выйти со своими произведениями к читателю есть его неотъемлемое право, а не безосновательная претензия виршеслагателя.

Книгу предваряет вступительное предисловие известного русского поэта Анны Гедымин, живущей и работающей в Москве. Статья «Моя небесная отчизна», как это бывает у истинного профессионала, далека от комплиментарности — она вдумчива, аналитична, под её выводами хочется подписаться. Как вот под этим «запевочным» началом:

«Каждая удавшаяся поэтическая книга — это одновременно исповедь, воспоминания поэта о детстве, о своих истоках, и попытка осознать себя нынешнего. В новом сборнике Игоря Касько, вобравшем стихи за последние три года, все эти «обязательные компоненты» представлены в полной мере. А глубина философского осмысления судьбы своего поколения, вообще судеб наших современников и страны в целом, тем более впечатляет. И это при том, что голос поэта подчеркнуто негромок, говорит он в мягкой, доверительной, совсем не трибунной манере, в основном используя традиционное поэтическое письмо, хотя при необходимости готов блеснуть и новаторской техникой».

Сразу о последнем в сказанном — о новаторстве.

Вошло в моду у нынешних стихотворцев эпатировать читателя хоть

| Угодило зёрнышко между жерновов Промеж крепких кованых непоколебимых Умереть назначено между двух кругов А потом на стол попасть сытным пирогом Потеряв родню друзей близких и любимых |

Это метафорически выраженное представление автора о родной ему по рождению Украине в контексте современности — болевая тема нынешнего дня, отношение к которой не может быть однозначным. Поэт не пытается решить вопрос — кто виноват в том, что в кровавой круговерти гибнут и гибнут люди — он просто страдает и сострадает. Новаторская форма версификаторства в данном случае оправдана художественной задачей: крутятся и крутятся неумолимые жернова, с ужасающей механистичностью перемалывая человеческие судьбы, крутятся мерно, бесстрастно и безостановочно. Вот почему нет здесь в строках знаков препинания! А не потому, что так заблагорассудилось автору, пожелавшему блеснуть оригинальностью стиля.

Очень интересна мне как читателю философичность поэзии Игоря Касько, умение соединить в одно сиюминутное и вечное, что придаёт его строке большой удельный вес. Причём глубокий смысл возникает как бы из ничего, из простой обыденности, которая исследуется автором с помощью поэтического образа — точно так, как глубина моря измеряется эхолотом:

| Мой город — сотни тысяч духов, Живущих в страхе перед смертью. Большое каменное ухо, Что слышит, как шумят над степью Ветра надежды. |

О Ставрополе много написано стихотворений, Игорь Касько сказал о столице южного степного края по-своему, с впечатляющей образностью. На всех его стихах лежит отпечаток индивидуальной человеческой личности, в своём роде единственной и неповторимой. А это значит, что нашего поэтического полку прибыло.

Елена Иванова

Подборку стихотворений Игоря Касько из книги «Сорок четыре одиночества» читайте в рубрике «ПОЭЗИЯ».

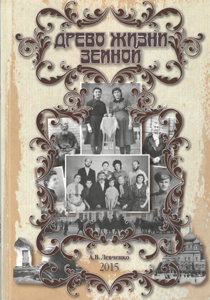

А. В. Левченко

Древо жизни земной: мемуары. — Ставрополь: Изд-во «ТоварищЪ», 2015. — 402 с.; ил.

РЕАЛЬНОЕ ЧУДО

Эту книгу читаешь, как волнующую повесть, герои которой устраивают свою жизнь на земле в непрестанных заботах, тревогах и скупых радостях, в трудах, борениях, в водовороте житейских переживаний. Ветер крутых перемен врывается в человеческие судьбы, корёжит и переиначивает их на свой лад. А есть такие характеры, которые при любых обстоятельствах остаются верны себе, тем исконным духовно-нравственным устоям, которые, кажется, впитали с молоком матери, а вернее сказать — с православной верой.

Такова главная героиня книги — Феодосия Покладова. Маленькой девочкой из-за жестокой нужды была она отдана родителями в услужение — сначала в семью отставного военного, затем к местному дьякону. И едва не погибла от лишений, которые довелось ей претерпеть» в людях». А в третий раз девочке повезло: её новые хозяева Притулины оказались истинными христианами: «Какой-то до странности иной дух царил в этой семье. Дух снисхождения к чужим слабостям, дух любви, богопочитания, дух странноприимничества».

И тут перед читателем приоткрывается дверь в старозаветную Русь, живущую по совести, которая есть не что иное, как закон Божий внутри нас.

Для нашего поколения, выросшего на идеях атеизма и классового размежевания, слово «помещик» влечёт за собой понятия «мироед», «угнетатель», «эксплуататор». А помещики, оказывается, были разными. Притулиным их благосостояние досталось неусыпными заботами и величайшими трудами, и они относились к наёмным людям как к равным себе. «Всех в этой семье принимали по-христиански. Никого не отпускали голодным или обиженным». Жена и мать семейства Мария «говорила мало, много работала, а губы постоянно шептали молитву».

Всю жизнь эта благонравная и набожная женщина тяготилась богатством. Лишившись всего из-за раскулачивания большевиками, она не только не пала духом, но даже как будто возрадовалась, приняв нищету «как избавление от непосильной ноши». А что сталось с благополучной налаженной жизнью в поместье, где не было раньше голодных, сирых, обиженных? «Ухоженный прежде дом Притулиных было не узнать: его разграбили, ценности, библиотеку, иконы разворовали. Дом сиротливо зиял пустыми глазницами окон, по пустым комнатам бродили голодные лошади, пугая прохожих:» Читаешь эти строки и невольно думаешь: вот чем заплатил Русский православный мир за революционные преобразования, которые оторвали нас от исконных духовных корней.

В том и ценность книги «Древо жизни земной», что её автору удалось воедино свести малое и великое, частное и общее, индивидуальные человеческие судьбы с судьбой России в последовательной смене эпох и общественных формаций, событий мирового значения. Причём сделано это на невымышленном, документальном материале.

Автор предстаёт перед читателем как человек глубоко религиозный. Да это так и есть. В своё время Антонина Васильевна Корнеева (в замужестве Левченко) поступила в Ставропольское духовное училище и сегодня служит в Ставропольской духовной семинарии. Историю своих предков она задумала написать ещё будучи девушкой, исключительно по наитию, по ка

Но вернёмся к личности Феодосии, родоначальницы рода Покладовых в третьем — по восходящей — колене по отношению к автору книги.

Тяжёлой выдалась судьба Феодосии. Красивая и статная, работящая, выросшая на примере истинно христианских добродетелей, она была завидной невестой. А досталась бедняку Степану, который вскоре занемог, так что «коренником» в семейной упряжке пришлось стать женщине. Огорчало её больше всего то обстоятельство, что в новой семье всё было не так, как в родной и у Притулиных: набожность здесь шла не от души, а была просто данью обычаю.

Все тяготы преодолела с Божьей помощью Феодосия. В конечном счёте, попав в Великую Отечественную в плен к немцам, обратился к вере и её муж Степан. В плену он дал обет: если останется жив, будет до конца дней служить Богу. И слова своего не нарушил. А тогда он чудом спасся от смерти.

Необычному, чудесному в книге вообще уделяется большое внимание. Чудо здесь как дрожжи в тесте: на нём замешено и бродит всё повествование, отчего порой читатель испытывает необъяснимый тихий восторг, как перед явлением Бога в самом простом, обыденном.

Чудесное возведено в книге её автором на уровень философского миропонимания. И вовсе не для красного словца в предисловии Антонина Левченко обращается к духовному опыту такой авторитетной личности, как выдающийся русский философ и филолог А. Ф. Лосев. Вот как высказывался о чуде этот мыслитель: «Не говорите мне, что чудес не бывает. По-моему, если что и существует реально, то это только чудо, потому что всё на свете выступает неизбежно, внезапно, непонятно, неизвестно почему и неотвратимо».

А самое большое чудо в повествовании матушки Антонины — это живые реальные люди, их колоритные характеры, непростые судьбы. Автор живописует их такими, каковы они есть, со всеми их положительными и малопривлекательными чертами, так что читателю есть тут над чем поразмыслить, что сопоставить, из чего сделать свои нравственные выводы.

Книгу по прочтении закрываешь со странным чувством, в котором присутствует и сожаление, и

Елена Иванова

Анатолий Шевякин

Даль судьбы. Стихи. — Ставрополь, ООО ИД «ТЭСЭРА», 2016. — 116 с.

Коротко об авторе.

Родился в станице Филимоновской на Ставрополье. Окончил Ставропольский педагогический институт. Педагогической деятельностью не ограничился, перепробовав не одну рабочую специальность. Стихотворения публиковались в коллективных сборниках, журналах, в краевой периодике. Творчество А. Шевякина высоко оценивали известные ставропольские писатели, в их числе А.. Мосинцев, В. Колесников, В. Бутенко.

КОСТЁР ДОБРА

Поэзия Анатолия Шевякина традиционна: приверженность исконным духовно-нравственным основам бытия, любовь к отчему краю, возвращение к своим истокам как к началу начал в личной судьбе — вот то русло, в котором эта поэзия течёт изначально, не изменяя ему в своём течении.

Художественная манера автора такова, что в каждом стихотворении он идёт от живого впечатления, переживания, чутко прислушиваясь к сокровенной жизни души. При этом ему нередко удаётся совместить сиюминутное и вечное, сообщить зримому, общедоступному, скрытый подтекст, что придаёт стихам глубину, философичность. Как, например, в стихотворении «Ночь волчицы». Вывод, естественно возникающий из содержания, которое живописует зоологическую животную страсть, неожиданным образом побуждает читателя задуматься о современности в её нравственном аспекте: «Нынче миром, звериная, овладела любовь» (заметим в скобках: обособление эпитета «звериная» здесь излишне и по правилам правописания, и по смыслу).

Подобное «подводное» течение свойственно в целом поэзии Анатолия Шевякина, является её ценным качеством и сообщает его поэтическому слову большой удельный вес.

Возьмём коротенькое и вроде бы незатейливое, очень простое стихотворение «Лошадь»:

| Вся жизнь в узде! Она устала И в травы на краю села, Чтоб сил набраться, Как бывало, Пошла И тихо померла: |

Всего одно четверостишие (если исключить авторскую разбивку строк на интонационные паузы), а как много в нём сказано! Сколько здесь сострадания, милосердия, которое всегда привлекательно тем, что смягчает наши сердца. И вот она, вечная трагедия плохо устроенной жизни на земле, высказанная предельно простыми, «изначальными», словами:»: Устала:пошла:померла». Формула, применимая не только к изработавшейся лошади, но и к любому человеку-труженику, доведённому жизненными обстоятельствами до положения рабочего скота. Ведь о чём бы не писал поэт, его мысли и чувства кружатся вокруг человека и человеческого.

В лучших стихах Анатолия Шевякина читателю есть что самому домыслить, становясь в этом смысле соавтором поэта.

Мир природы и мир души поэта в его творчестве слиты воедино, лирический герой Анатолия Шевякина не делит живое на «низшее», бессознательное, и «высшее», наделённое разумом. Более того, инстинктивный, природный разум в живых существах оказывается в его художественной трактовке мудрее искушённого разума человеческого. И оттого наблюдение, вынесенное из жизни даже пресмыкающихся, оказывается органически соотнесённым с человеческой средой: поведение змеи, оберегающей другую особь своего вида от смертельной опасности, заставляет лирического героя задуматься о своей собственной судьбе:»: Я тихо уходил с закатом дня// С преследующей думкой невесёлой: // Спасёт ли и меня любовь твоя?»

Истинная поэзия начинается там, где кончается стихотворчество. Можно умело выразить в слове, заострив звучной рифмой мысль, подкрепить её подходящим для этого образом, стихотворение будет выглядеть завершённо и логично. И всё равно оно явится только добротной поделкой, если в нём читатель не найдёт, не ощутит как бы посланного автору Свыше наития. В слове, продиктованном творческим подсознанием, высказывается истина, не переводимая посредством пересказа — её надо осязать, чувствовать, она будоражит, как неразгаданная тайна. Таких стихов, не поддающихся пересказу, у нашего поэта немало. Таково и стихотворение, которое мы приведём здесь полностью:

|

Я взял топор и вышел на дорогу. Лесная ночь казалась мне опасной. Узнал топор звон дерева сырого. |

Наверное, каждый живущий на этой земле должен собственноручно сработать свой плот или ковчег, чтобы плыть на Свет, брезжущий впереди. Только это движение и может наполнить подлинным смыслом человеческую жизнь. В другом стихотворении поэт выскажется на волнующую его тему ещё более определённо:

|

Куда иду? И что во мгле ищу? В тот миг, когда падучая звезда |

Анатолий Шевякин идёт трудным путём поиска новых, ещё никем не открытых, смыслов. На этом пути стихи не выпекают легко и быстро, как блины. Чтобы поэтическое слово стало костром добра, надо его выстрадать всем духовным опытом своей жизни. И не случайно же поэтическая книга Анатолия Шевякина, недавно вышедшая в свет — всего лишь вторая по счёту увидевшая свет за прожитую большую жизнь — называется «Даль судьбы».

Елена Иванова

Виктор Кравченко

Виктор Кравченко

Не видать мне снегов Родины

Вышла в свет новая книга краеведа Виктора Кравченко, которая содержит заключительные главы трилогии, посвящённой теме декабристы на Кавказе.

Во второй половине 1826 года участников восстания на Сенатской площади начали отправлять из крепостей в ссылку, определенную приговором. Кавказ, названный современниками опальных мятежников «тёплой Сибирью», принял их в немалом числе. В 1826-1846 годах в рядах Отдельного Кавказского корпуса числилось около ста «переведенных» и разжалованных офицеров-декабри

Настоящее издание включает заключительные главы трилогии. Первая книга о пребывании декабристов на Кавказе «Всюду он был любим» вышла в 2002 году, вторая «Шипы для изгнанников» в 2003 году. Биографические статьи дополнены архивными документами и проиллюстрирован

Презентация книги, состоявшаяся в краеведческом отделе краевой библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, вызвала большой интерес собравшихся.

Дмитриченко В. Г.

Дмитриченко В. Г.

Объяснение в любви: избранные произведения. В 2 т. Т. I. – Пятигорск: Рекламно-информа

Объяснение в любви: избранные произведения. В 2 т. Т. II. – Пятигорск: Рекламно-информа

Валентина Дмитриченко. Это имя хорошо знакомо ставропольскому читателю, особенно читательницам. В её стихах живёт и свободно выплёскивается стихия женской души, которая, как писала в своё время член Союза писателей России Раиса Котовская, сохранила «главные, генеральные черты русского характера, его православный стержень, – это женщина мать, дочь, сестра, исполненная милосердия, чувства Родины».

В ознаменование своего юбилея, подытоживая большой путь в творчестве, Валентина Гапуровна осуществила давний замысел – издала двухтомник избранных стихотворений. И это подарок автора скорее не себе, но читателю. Искреннее, задушевное слово поэта как глоток свежего воздуха в нынешней атмосфере духовного кислородного голодания, когда людям, кажется, до сердечных излияний. Но так только кажется: приходит поэт и возносит Словом своим человеческие души над мелочной суетой обыденности – к добру, свету, любви и прощению.

Яковлев В. Я.

Яковлев В. Я.

Право выбора. Пятигорск: Издательство «РИА-КМВ», 2015. — 336 с.

«Право выбора» пятая книга стихов члена Союза писателей России Владимира Яковлева Активная гражданская позиция, утверждающая свободу человеческого выбора между добром и злом, благородством и подлостью, трусостью и самопожертвованием пронизывает каждую главу, каждое стихотворение автора, немало повидавшего в своей жизни.

Тема открытого проявления собственной позиции, даже если это грозит физической расправой, проходит через века и страны. Диоген и Жанна д' Арк, Елизавета II и приспешники Людовика VIX, Сергий Радонежский и Дмитрий Донской, безвестный писец из Древнего Египта и признанные писатели, воины России и алчные чиновники, Кондрат Булавин, Эдуард Мане, Поль Гоген, литераторы из дальнего и ближнего Зарубежья — всего лишь сверкающие песчинки цивилизации, ускоряющие или тормозящие Ход Времён, движение человечества к безусловной победе любви и добра.

Как и в предшествующих книгах: «Место в строю», «Продолжение», «Офицеры границы», «Якорь», – В. Яковлев верен темам гражданской совести, долга и патриотизма.

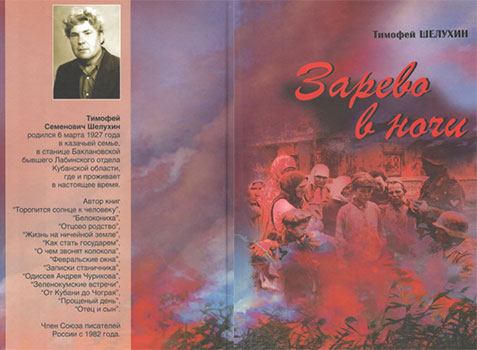

Шелухин Т. С.

Шелухин Т. С.

Зарево в ночи. Повести. — Ставрополь: «ЮРКИТ». 2015.-232 е.

Только что (февраль 2016 г.) вышла из печати новая книга Шелухина, уводящая читателя в годы Великой Отечественной войны, вписавшей одновременно трагическую и героическую страницу в историю нашей Родины.

В повести «Зарево в ночи» рассказывается о героическом подвиге комсомольцев хутора Веселого Изобильненского района Ильи Иванова и Григория Дулина, которые не по призыву местного военкомата, а по зову своих сердец выступили с оружием в руках на защиту Отечества против чужеземного врага и отдали за его свободу жизнь.

В повестях «Конец Андреева детства» и «Последний прокос», являющихся по сути автобиографическими, писатель ссылается на личный опыт, когда он с началом войны, после окончания седьмого класса, в пятнадцатилетнем возрасте становится комбайнером – фигурой, нареченной самим вождем И. Сталиным центральной на селе. В повестях рассказано, как подростки, составившие экипаж уборочного агрегата, комбайна «Коммунар», убирают урожай в колхозах «Красный пахарь» и имени Чапаева. За высокие показатели в хлебоуборочную страду коллективу агрегата вручили переходящее Красное знамя района.

Книга вышла в свет тиражом 1000 экземпляров. Она может стать замечательным подспорьем педагогам в воспитательной работе со школьниками. Хочется надеяться, что руководители гимназий, лицеев, средних общеобразовательных школ позаботятся о том, чтобы пополнить этой замечательной книгой фонды библиотек.

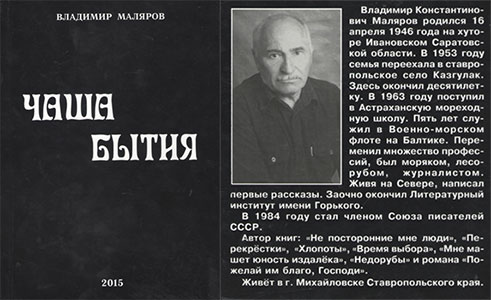

Маляров В. К.

Маляров В. К.

Чаша бытия. Повести. Рассказы. – Издательство «Кировская районная типография», 2015. – 416 с.

«Владимир Маляров давным-давно не нуждается ни в каких напутственных словах. Ведь два доктора филологических наук золотыми буквами внесли его имя в учебники литературы: Татьяна Чёрная посвятила В. Малярову отдельную главу в книге „Ставропольеведение“, Людмила Егорова проанализировала его повести и рассказы на страницах «Истории литературы Ставрополья XX век». (…)

Выход в свет «Чаши бытия» событие в культурной жизни края. Но сам автор в частном письме объясняет публикацию книги желанием отчитаться, в связи с юбилеем, в своей деятельности перед друзьями-товарищами литераторами, а также перед родной организацией СП России, в которой состоит с 1984 года. В апреле 2016 года писателю исполнится 70 лет».

Николай Сахвадзе,

из предисловия к книге

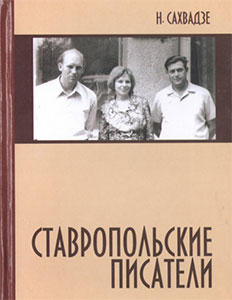

Н. Н. Сахвадзе

Н. Н. Сахвадзе

Ставропольские писатели: Краткий биографический словарь. – Ставрополь, 2012. – 108 с.

У этого издания (в обоих его томах) в подзаголовке значится: Краткий биографический словарь. Подобного рода справочники незаменимы в работе библиографа, литературоведа, педагога учебного заведения: в них в системном порядке изложены основные сведения о писателях (в нашем случае – о писателях ставропольских). Однако словарь, созданный писателем, отличается от всех прочих так же, как отличается самоцветный камень от простого голыша, имеющего сугубо утилитарное назначение.

Да, автор книги, Николай Сахвадзе, писатель, лауреат премии Губернатора края в области литературы (за книгу прозы «Избранное», 2010г.) Необычное для самого автора библиографическое издание представляет собой собрание кратких и ёмких очерков, герои которых – собратья автора по перу, те из них, которых он знал лично, наблюдал в жизни, подробно знает их человеческие судьбы и творческие пути, нередко непростые. «Критерием отбора, – пишет Н. Сахвадзе, – послужил «ближний круг» автора – давняя дружба, совместная работа, совпадение взглядов на творчество. В связи с этим книга носит личностный характер и не претендует на звание «энциклопедической».

Это-то обстоятельство и обеспечило успех «словаря»: он оказался интересным не только специалистам, работающим с книгой, но и широким кругам читателей.

Н. Н. Сахвадзе

Н. Н. Сахвадзе

Ставропольские писатели: Краткий биографический словарь. – Ставрополь: Сервисшкола, 2015. – 176 с.

Второе издание значительно расширено, его объём увеличен почти вдвое. Исследовательская глубина его такова, что даже сами герои статей могут открыть здесь нечто весьма любопытное о себе, о перипетиях событий, связанных с жизнью и творчеством.

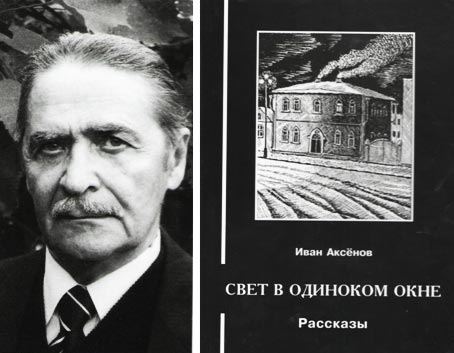

Иван Аксёнов «Свет в одиноком окне»

Иван Аксёнов «Свет в одиноком окне»

Вышла в свет новая книга ставропольского прозаика Ивана Аксёнова «Свет в одиноком окне». Под переплётной крышкой сошлись рассказы, написанные автором в разные годы жизни, начиная с 60-х годов XX века по 2015 год. Писатель повествует о ненависти и любви, о дружбе и предательстве, о современной нам действительности

Книга объёмом в 255 страниц напечатана тиражом 300 экземпляров в издательстве «Кировская районная типография» при финансовой поддержке меценатов, которым автор приносит свою сердечную благодарность. Это Боговская Татьяна Юрьевна и Лежнёв Евгений Анатольевич из г. Санкт-Петербурга

ДЛЯ ЮНЫХ КНИГОЧЕЕВ

Федеральное агентство по делам национальностей и электронная библиотека «МуВоок» при поддержке издательства «Эксмо» и Центральной городской детской библиотеки имени А.П.Гайдара реализует проект «Страницы России». Проект предлагает бесплатный доступ к электронной библиотеке МуВоок в период с 30 октября по 30 декабря 2015 года по ссылке: rusia.mybook.ru.

На ресурсе представлено 100 книг, прошедших экспертный отбор специалистов в области детской литературы. Представленные произведения отражают этнокультурное многообразие Российской Федерации, историю и культуру России. В перечень включены географические, этнографические и исторические очерки, сказки народов России, биографии великих творцов и ученых, художественная литература о дружбе.

Основная аудитория, на которую направлен проект – школьники и подростки.

В августе 2015 года — года 70-летия Великой Победы — в Ставрополе в издательстве «Блиц-Инфо» вышла книга «Продолжение», авторами которой являются наши земляки Михаил Комаров и его сын Александр Комаров.

В августе 2015 года — года 70-летия Великой Победы — в Ставрополе в издательстве «Блиц-Инфо» вышла книга «Продолжение», авторами которой являются наши земляки Михаил Комаров и его сын Александр Комаров.

Это уникальное издание представляет собой поэтическую перекличку двух поколений — поколения отцов, спасших мир от коричневой чумы двадцатого века, возродивших из пепла великую страну, и поколения сынов, родившихся после войны, свидетелей новой истории, драматических преобразований на одной шестой части суши в конце прошлого и в начале двадцать первого века.

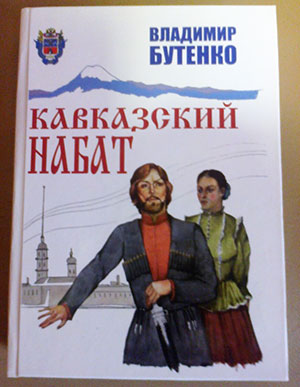

Новый роман известного ставропольского прозаика Владимира Бутенко «Кавказский набат» продолжает серию «Казачье Ставрополье».

Новый роман известного ставропольского прозаика Владимира Бутенко «Кавказский набат» продолжает серию «Казачье Ставрополье».

Книга напечатана издательством РИА-КМВ при финансовой поддержке Комитета по делам национальностей и казачества правительства СК.

Два романа, «Сыны Державы» и «Притяжение Кавказа», составляющие дилогию, посвящены выдающимся событиям в истории нашей страны. Впервые в отечественной художественной прозе автор обращается, основываясь на документах, свидетельствах и научных исследованиях к теме освоения Кавказа и присоединения Крыма российским правительством. Эпохальные преобразования, произошедшие во второй половине восемнадцатого века на нашей ставропольской земле, — установление дружественных отношений с горскими народами, создание Азово-Моздокской оборонительной линии и закладка Ставропольской крепости, — имели в истории России судьбоносное значение и предопределили в будущем всю систему политических и экономических отношений на юге страны.

С яркой художественной убедительностью автор создает образы Екатерины Великой и Григория Потемкина, атамана Платова и графа Алексея Орлова, казачьего сотника Ремезова и ногайской девушки Мерджан, крымского хана Девлет-Гирея и простых черкасских казачек. Дилогию В. Бутенко отличает знание казачьего фольклора, обычаев, образной народной речи, станичного быта. Мастерство в описании природы, особенно южной степи, психологизм, любовные коллизии, дух патриотизма, множество интереснейших фактов и элементы фантастики — всё это делает дилогию В. Бутенко привлекательной для широких читательских кругов и заинтересует прежде всего тех, кто стремится познать нашу историю.

Дилогия В. Бутенко «Кавказский набат» продолжает традиции патриотизма и отстаивания нравственных ценностей в художественной литературе.